保険診療情報を用いた生殖医療のパフォーマンス分析の公開

🩺 日本の医療を見える化するデータ:NDB×生殖補助医療パフォーマンス比較

🔍 NDBとは

レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB:National Database)は、全国の医療機関から集約されたレセプト情報および健診情報を基に構築された、日本最大級の医療データベースです。

悉皆性(しっかいせい:網羅性)が高く、医療費や検査値などの詳細データを含むため、日本の医療動向を可視化する上で極めて有用な情報源とされています。

厚生労働省は2016年から、誰でも閲覧可能な形でNDBオープンデータを公開しています。

🧬 保険適用後の生殖補助医療(ART)の現状

2022年より不妊治療が保険適用となり、全国的に生殖補助医療(ART)の実施状況に地域差が見られるようになっています。

当院では、NDBオープンデータを活用し、茨城県・関東地方・全国主要都市との比較を行いました(対象期間:2022~2024年、当院保険診療データも同期間)。

🌸 茨城県の傾向と当院の特徴

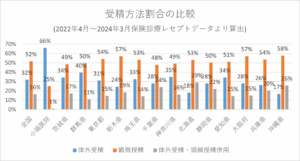

■ 受精方法

茨城県は全国平均に比べ、体外受精(IVF)による培養が多い傾向があります。

当院ではさらにその割合が高く、男性因子(高度乏精子症など)を除き、基本的に体外受精を推奨しています。

コスト面でのメリットに加え、胚培養成績も体外受精の方が良好であるためです。

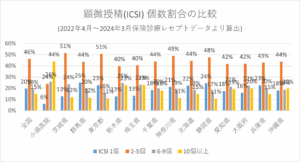

■ 顕微授精(ICSI)個数

顕微授精(ICSI)の個数は調節卵巣刺激で得られた成熟卵数と考えると、全国では成熟卵数が「2~5個」が最も多い一方、茨城県は「6~9個」も多めです。

当院ではさらに10個以上の成熟卵を得る症例が多く、

「1回の採卵で1人目・2人目の出産まで」を目指した高効率な調節卵巣刺激を行っています。

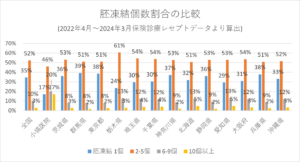

■ 胚凍結個数

胚凍結個数に関して茨城県は全国と変わらず2-5個が多いです。これらのデータより、茨城県は全国的に多くの成熟卵を得ることが可能であり、さらに凍結胚数は2-5個と平均的ではあります。受精方法は体外受精が多いため、患者因子にもよりますが、より低額で妊娠出産に必要な良好胚(凍結胚)を得ることができる可能性があります。

当院では胚凍結個数に関しても6-9個、10個以上が当院は全国に比べて多い結果(2-6個 小塙医院20% vs 全国10%、10個以上 小塙医院17% vs 全国3%)が出ています。

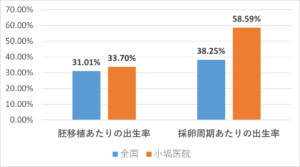

■ 出生率

次に出生率の比較を行いました。最新のデータを用いるため2023年4月~2024年3月に採卵術および胚移植術を算定した回数を元に計算しています。

全国データはARTレジストリデータ2023、人口動態統計2023より42歳までの生殖補助医療(ART)出生割合は11.0%(42歳までのART出生数/2023年全国出生数)であり、2024年出生児数の11%をART出生児数と仮定し、ARTでの予測出生数を75644人と推定。当院データは2023年4月~2024年3月までの採卵術算定数、胚移植術算定数、出産報告データより算出しています。

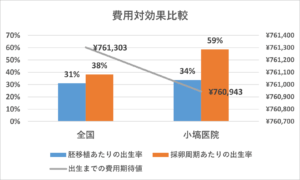

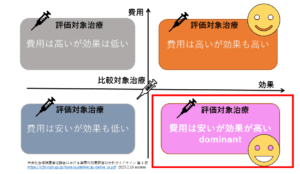

■ 費用対効果分析

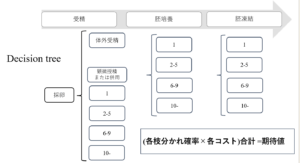

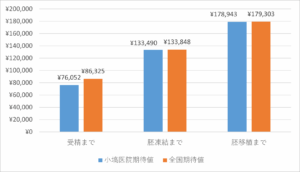

さらに費用対効果の分析も行いました。保険診療では採卵~胚移植まで各医療行為の保険診療点数が定められており、その点数の合計×10の3割が患者さんへの負担になります。

採卵までのデータがNDBにはないため、共通(約20万円)として、受精~胚移植までの各項目(1個,2-5個,6-9個,10個以上)への枝分かれの確率と保険点数×10を用いて期待値を算出し全国と当院で採卵~胚移植さらに妊婦健診費用、分娩費用(2022年厚労省報告)を加えて、出産までに要する費用と、その成果として出生率を用いて費用対効果分析を行いました。

結果として、胚移植までの総コスト期待値はほぼ変わりませんが、やや小塙医院が安い結果でした。

そして成果に関しては小塙医院の方が胚移植あたり、そして採卵あたりいずれも高い出生率であり、下記費用対効果分析評価の内、ドミナント(費用は安いが効果は高い)に位置します。

※実際には調節卵巣刺激による薬剤費用、通院回数などで患者さん個々で費用は変わるためあくまで参考値と見なしてください。また高額療養費制度は加味していない検討です。

総括

小塙医院では少ない採卵回数で多くの生児獲得を目指しているため、1回の採卵のパフォーマンスが高い結果となるよう調節卵巣刺激の考察をしており、十分な成熟卵数、胚凍結数の確保が可能となっています。さらに、採卵パフォーマンスだけでなくコストパフォーマンスを重視のための戦略を日々考察しており、本結果を出すことができています。さらに良い結果を出せるよう日々研究を継続していく予定です。

参考

R5年度臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会報告(https://www.jsog.or.jp/medical/641/)(2025年10月1日に利用)

令和5年,6年人口動態統計

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei23/index.html)(2025年10月1日に利用)

「【NDB】NDBオープンデータ」(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)(2025年10月1日に利用)

妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000176691_00004.html?utm_medium=email&utm_source=transaction (2025年10月1日に利用)

医療保険制度における妊産婦等の支援の現状について

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001267928.pdf?utm_medium=email&utm_source=transaction (2025年10月1日に利用)